薬学生のスクラップ 2022年 第3期 最終回

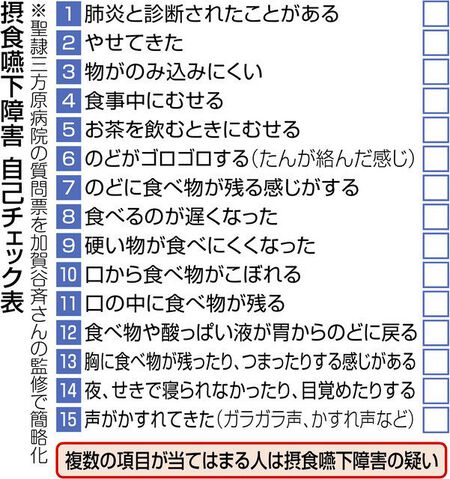

「摂食嚥下障害 自己チェック表」(国立長寿医療研究センター 摂食嚥下排泄センター・センター長 加賀谷斉先生)

食べ物をそしゃくして、ごくんとのみ込む行為が、病気や加齢などでうまくいかなくなるのが「摂食嚥下(えんげ)障害」

この障害が引き起こす「誤嚥性肺炎」は、日本人の死因の上位に入る。

相次ぐ部門開設

摂食嚥下障害は予防から治療、リハビリまで一つの診療科、医師だけでは対応できないところがあり、

各科を横断して、さまざまな職種の専門家が連携して診療にあたる。

国立長寿医療研究センターにも7月、摂食嚥下・排泄センターがオープンした。

昨年4月には、東京大学病院、今年四月には京都大病院と大阪大病院に相次いで開設された。

それだけ、摂食嚥下の問題の重要さが認識されてきた証拠だという。

誤嚥性肺炎は死因の上位

中でもよく知られるようになってきたのが誤嚥性肺炎。食道から胃に入るべき食べ物が、

気管支から肺に入ってしまうことで起こる。

厚生労働省の人口動態調査によると、昨年に亡くなった人の死因で誤嚥性肺炎は3・4%で6位。

3位の老衰(10・6%)、5位の誤嚥性以外の肺炎(5・1%)にも、

誤嚥が原因のものが含まれるとみられている。

嚥下障害の自覚症状

嚥下障害の自覚症状には、

▽よくむせる▽ガラガラ声▽肺炎を繰り返す

などがある。

嚥下障害自己チェック表と専門医療機関リスト

聖隷三方原病院(浜松市)が開発した十五項目の自己チェック=表=を参考に。

専門の医師や医療機関のリストは、日本嚥下医学会のホームページ(HP)内「嚥下相談医等制度」、

日本摂食嚥下リハビリテーション学会HPの「嚥下リハ相談窓口」にある。

患者の口腔や咽頭の状態を知るための検査は、1990年代までに

エックス線や内視鏡による検査が確立。

最近はのみ込む力を測ったり、CTを使ったりする検査も行われるようになった。

摂食嚥下障害の治療

摂食嚥下障害の治療は、

▽食べる際の姿勢調整

▽食事形態の調整

▽各種リハビリ

姿勢の調整では、誤嚥を防ぐ体位として背中を倒して頭の下に枕を置く「リクライニング位」が有効。

食道が気管の下方に位置し、重力の影響も弱まるので食べた物や唾液がゆっくり送り込まれ、むせにくい。

ただ、この姿勢は寝やすく、逆に誤嚥しやすくなることもあるので注意が必要。

食事は普通からゼリー状まで5~6段階の食べ物を患者の状態に応じて提供。

自分で食べる力を維持し、強くするために、検査で明らかになった口腔や咽頭の

状態に合った軟らかい食事から始め、食べることで筋肉が付けば、硬い食事に変えていく。

リハビリでは、舌の訓練が知られている。綿棒で舌を押すなどして舌圧を高めると、

口から喉に勢いよく食べ物を送り込めるようになる。

磁気刺激によるリハビリは、足腰などに使われる磁気刺激療法を喉に施す。

咽頭部の筋肉強化につなげ、嚥下の力を取り戻させる。

食べる喜び 再び

食べることは生きていくためだけでなく、生きる楽しみとして欠かせない。口から食べられず、

(胃に穴を開けて管で栄養を送る)胃ろうしか手がなかった人でも、リハビリによって

再び食べる喜びを味わえることもある。諦めずに専門医に相談を。

学生の感想①

高齢になると、嚥下機能が低下し飲食で飲み込みが上手くできなくなることにより

誤嚥性肺炎を起こしやすくなるため、まずはむせにくくする工夫が必要である。食事をするときの

姿勢や舌を鍛える訓練、むせやすい水っぽいものはとろみをつけるなどの工夫をして

むせることなく食事ができる喜びを味わえるようにすることが大切だと思った。

また、薬でも上手く飲み込むことができずに、誤嚥性肺炎につながることがあると考えられるため

特にサイズが大きな錠剤を飲んでいるような患者さんに、飲みにくくないかなどを確認して

薬による誤嚥性肺炎を防ぐことも薬剤師の大事な役割だと思う。

学生の感想②

高齢者は気管を閉じる機能が衰えているため誤嚥を生じやすく誤嚥性肺炎のリスクが高まります。

予防法について調べてみると、まずは口腔ケアが何よりも重要だとわかりました。

口腔ケアを怠ると、口内で最近が増殖し、誤嚥性肺炎のリスクが高まるためです。

他にも、咀嚼回数を増やして時間をかけて食事をしたり、食後1時間30分は横にならず、

座った姿勢を維持したりすることも重要とのことでした。誤嚥性肺炎の予防は意外にも日常生活で

簡単に取り入れられるため、口腔ケアや食事に気を付けることが大事だと感じました。

おしまい

おしまい